儔儉僒乕儖忦栺丗乽摿偵悈捁偺惗懅抧偲偟偰崙嵺揑偵廳梫側幖抧偵娭偡傞忦栺乿

丂乣抧媴婯柾偺帺慠娐嫬曐慡傪栚揑偲偟偨崙嵺忦栺偲偟偰偼悽奅嵟弶乣

Part嘥.丂幖抧偺庬椶

[1] 幖抧偺庬椶

忦栺戞侾忦丗丂幖抧偺掕媊

丂丂撪棨乛扺悈幖抧丂幖尨丒屛徖丒壨愳丒壨斎椦丒怹悈椦

丂丂奀娸乛墫悈幖抧丂婦悈屛丒壨岥堟丒姳妰丒儅儞僌儘乕僽椦丒僒儞僑徥

丂丂恖岺幖抧丂丂丂丂丂悈揷丒僟儉屛丒梀悈抮丒偨傔抮

嘆丂幖尨

丂丂怉暔堚懱傗搚嵒偺懲愊仼屛徖

丂丂屻攚幖抧仼壨愳偺斆棓偺孞傝曉偟

丂丂揇扽丗桳婡暔偺暘夝偑恑傑偢偵怉暔堚懱偑懲愊

丂丂掅憌幖尨丂儓僔丒僗僎孮棊乣孃楬幖尨 etc.

丂丂崅憌幖尨丂儈僘僑働孮棊乣旜悾 etc.

嘇丂婦悈屛

丂丂婦悈亖奀悈偲扺悈偑崿崌

丂丂墫暘擹搙亖0.02亾乣3.0亾乮奀悈偼3.3亾乯

丂丂椺乯丂杒奀摴晽楡屛丄搰崻導幊摴屛丄惷壀導昹柤屛

嘊 姳妰

丂丂乽慜昹姳妰乿丂鎩憗榩姳妰丄暉壀導榓敀姳妰

丂丂乽壨岥姳妰乿丂摗慜姳妰丄媑栰愳壨岥

丂丂乽妰屛姳妰乿丂媨忛導姉惗姳妰

嘋 儅儞僌儘乕僽

丂丂擬懷丒垷擬懷抧曽偺壨岥晅嬤婦悈堟

丂丂愇奯搰丒惣昞搰偺壨岥堟

嘍 僒儞僑徥丂丂乽奀偺擬懷椦乿偲傕屇偽傟傞

丂丂僒儞僑亖 (1)僒儞僑拵孮懱偺拞幉崪奿

丂丂丂 丂丂丂丂 (2)僒儞僑傪嶌傞摦暔偺憤徧

丂丂妼拵憯偲偄偆憯椶偲嫟惗劅丂偙偺憯椶偑岝崌惉偱嶌傝弌偡暔幙傪棙梡

[2]丂幖抧偵埶懚偡傞栰惗惗暔

丂丂丂2.1.丂悈捁丂丂儔儉僒乕儖忦栺偺掕媊仺僂儈儚僔偼擖傜側偄丠僇儚僙儈椶丠

丂丂丂2.2.丂歁擕椶丂僇儚僂僜

丂丂丂2.3.丂唳拵椶丂儚僯丄僇儊

丂丂丂2.4.丂椉惗椶丂婎杮揑偵偡傋偰丂僇僄儖丄僒儞僔儑僂僂僆

丂丂丂2.5.丂嫑椶丂丂婎杮揑偵偡傋偰丂儉僣僑儘僂

丂丂丂2.6.丂崺拵丒峛妅椶丂僩儞儃丄僄價丒僇僯

丂丂丂2.7.丂奓丄僀僇丒僞僐摍偺擃懱摦暔丄僂僯丄僀僜僊儞僠儍僋丄

Part嘦.丂儔儉僒乕儖忦栺壛柨崙偺媊柋

丂侾丏丂搊榐幖抧乛忦栺幖抧偺巜掕

丂俀丏丂儚僀僘儐乕僗乮尗柧側棙梡乯

丂俁丏丂曐岇嬫偲尋廋乮僩儗乕僯儞僌乯

丂係丏丂崙嵺嫤椡

丂丂丂丂(1)丂崙嫬傪墇偊偨幖抧曐慡

丂丂丂丂(2)丂崙嫬傪墇偊偨幖抧帒尮偺曐慡

丂丂丂丂(3)丂擇崙娫丒懡崙娫墖彆

侾丏丂搊榐幖抧乛忦栺幖抧偺巜掕

仺忦栺帠柋嬊偑娗棟偡傞 乽崙嵺揑偵廳梫側幖抧乿儕僗僩偵搊榐偝傟偨幖抧

仧乽崙嵺揑偵廳梫側幖抧乿慖掕婎弨

丂僌儖乕僾A丂1.丂惗暔抧棟嬫撪偱戙昞揑丄婓彮傑偨偼屌桳側幖抧

丂僌儖乕僾B丂惗暔懡條惈丂

丂丂2.丂婓彮庬丄愨柵婋湝庬丂傑偨偼嬤愨柵庬

丂丂3.丂惗暔懡條惈偺堐帩偵 廳梫側摦怉暔偺屄懱孮傪巟偊偰偄傞幖抧

丂丂4.丂惗妶娐偺廳梫側抜奒丂傑偨偼旔擄応強傪採嫙偟偰偄傞幖抧

丂丂5.丂悈捁婎弨丗俀枩塇埲忋偺悈捁傪巟偊傞幖抧

丂丂6.丂悈捁婎弨丗悈捁偺庬傑偨偼垷庬偺侾亾傪巟偊偰偄傞幖抧

丂丂7.丂嫑椶婎弨丗屌桳側嫑椶偺垷庬丄庬丄壢丄惗妶巎偺堦抜奒

丂丂8.丂嫑椶婎弨丗嶻棏応丄抰嫑偺惉堢応丄傑偨偼嫏嬈帒尮偑埶懚偡傞夞梀宱楬

丂丂9.丂懠偺摦暔庬丗庬傑偨偼垷庬偺侾亾傪巟偊偰偄傞幖抧

仧廳梫幖抧慖掕乮娐嫬徣乯

丂丂2002擭丂亀擔杮偺廳梫幖抧500亁

丂丂2010擭丂愽嵼岓曗抧172

丂丂2016擭4寧丂惗暔懡條惈偺娤揰偐傜 廳梫搙偺崅偄幖抧丂乲廳梫幖抧633乴

丂丂丒2002擭丂亀擔杮偺廳梫幖抧500亁

丂丂杒奀摴丂61

丂丂壂撽導丂55

丂丂

丂丂幁帣搰導丂31

丂丂廐揷導丒怴妰導丂17

丂丂愮梩導丒暫屔導丂15

丂丂媨忛導丂14

丂丂暉搰導丒惷壀導丒媨嶈導丒挿嶈導丂13

丂丂惵怷導丒嶳宍導丒摽搰導丂12

丂丂撊栘導丒孎杮導丂11

丂丂挿栰導丒婒晫導丒榓壧嶳導丒戝暘導丂10

俀丏幖抧偺尗柧側棙梡偲偼

丂 儔儉僒乕儖忦栺偺掕媊乮媽乯亖

丂丂 乽惗懺宯偺帺慠嵿嶻傪堐帩偟摼傞傛偆側曽朄偱偺丄 恖椶偺棙塿偺偨傔偵幖抧傪帩懕揑偵棙梡偡傞偙偲乿

丂丂丂怴掕媊乮2005乯亖

乽帩懕壜擻側奐敪偺峫偊曽偵偍偄偰丄惗懺宯傾僾儘乕僠傪捠偠丄幖抧偺惗懺妛揑摿挜偺堐帩傪払惉偡傞偙偲乿

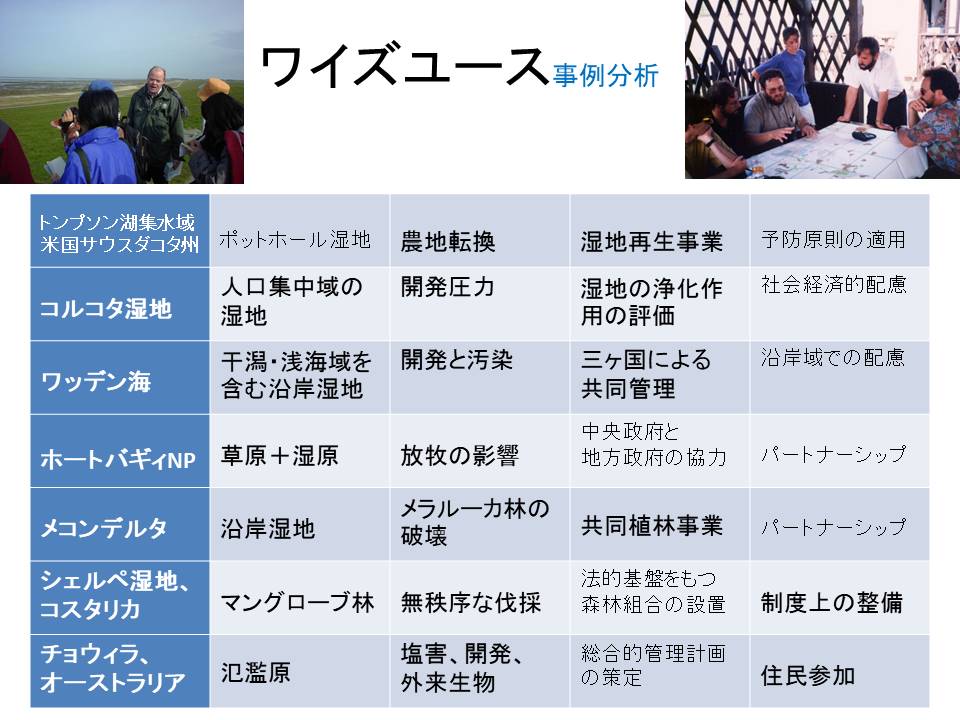

儚僀僘儐乕僗(Wise Use)

丂尗柧偱側偄棙梡偲偄偆偺偼傢偐傝傗偡偄偐傕抦傟側偄

丂丂仺 帩懕揑側棙梡

丂丂仺 帩懕揑奐敪丂(Sustainable Development)

亊揔惓側棙梡丂仜尗柧側棙梡

丂丂仺乽棙梡乿傪庡娽偲偟偨峫偊曽偱偼側偄

丂1) 幮夛宱嵪揑攝椂

丂2) 廧柉嶲壛

丂3) 僷乕僩僫乕僔僢僾乮嫤摥乯

丂4) 惂搙忋偺惍旛

丂5) 増娸堟乛廤悈堟慡懱偱偺攝椂

丂6) 梊杊尨懃偺揔梡

丂丒孃楬夛媍偱媍榑偝傟偨撪梕偼丗

丂乽廤悈堟乿慡懱偱峫椂偡傞

丂峴惌偲俶俧俷偺僷乕僩僫乕僔僢僾

丂廧柉嶲壛丂乮仼忣曬岞奐乯

丂柧妋側幖抧惌嶔傪帩偮偙偲

丂壢妛揑忣曬偺拁愊乮帒尮検etc.乯

丂揱摑揑抦尒偺嵞昡壙

丂娐嫬傾僙僗儊儞僩

1) 幮夛宱嵪揑攝椂

丂撿僼儔儞僗乣僇儅儖僌幖抧

丂丂幖抧偺栶妱丗娤岝帒尮丄幖抧偺悈偑抧堟偺擾嬈傪巟偊偰偄傞栶妱側偳乧.

抧堟偺峴惌丄擾嬈廬帠幰丄抧堟廧柉偑嫟捠擣幆傪帩偮丅

2) 廧柉嶲壛丂抧堟廧柉偵傛傞幖抧娗棟傊偺嶲壛

3) 僷乕僩僫乕僔僢僾乮嫤摥乯

丂拞墰惌晎偲抧曽惌晎丟峴惌偲婇嬈丄巗柉丄NGO偲偺嫤摥

4) 惂搙忋偺惍旛丂偱偒傟偽朄棩忋偺崻嫆偑偁偭偨曽偑挿懕偒偡傞丅

5) 増娸堟乛廤悈堟慡懱偱偺攝椂丂廤悈堟偺拞偵偍偗傞屄暿幖抧偺曐慡

6) 梊杊尨懃偺揔梡

丂嵟慞偺壢妛揑抦尒偱塭嬁偑梊應偱偒側偄応崌偼丄幖抧偺夵曄傪拞巭偡傞丅

Part嘨丏丂儔儉僒乕儖忦栺偺巇慻傒

[1] 忦栺偺婡峔

丂侾丏掲栺崙夛媍乮慡懱夛媍丄俁擭偵侾搙乯

丂俀丏忢愝埾堳夛乮抧堟戙昞丄枅擭夛媍乯

丂俁丏忦栺帠柋嬊乮帠柋偲媄弍怑堳乯

丂丂丂丂 rue Mauverney

丂丂丂丂1196, Gland, Switzerland

丂係丏帎栤埾堳夛乮彆尵傪峴偆愱栧壠夛媍乯

[2] 掲栺崙傪巟墖偡傞巇慻傒

丂侾丏搑忋崙偺僾儘僕僃僋僩傪巟墖偡傞婎嬥

丂俀丏愱栧壠廤抍偺攈尛

丂俁丏拠夘丒挷惍丒挷掆丂乮俀崙娫丒懡崙娫丒惌晎偲俶俧俷丒惌晎撪乯

丂係丏抧堟夛崌

仠崙嵺娐嫬忦栺偺堄媊

丂丂Brown & Green

丂丂幖抧傊偺嫼埿丂丂姳戱丒杽棫丒姡憞壔丒墭愼丒夁忚棙梡

丂丂埆偔偄偊偽奜埑丄椙偔偄偊偽摦婡晅偗

Part嘩.丂孃楬夛媍偺堄媊

侾丏僇儕傾儕乕夛媍(1980)丂僀僞儕傾

俀丏僼儘乕僯儞僿儞夛媍(1984)丂僆儔儞僟

俁丏儗僕儍僀僫夛媍(1987)丂僇僫僟劅丂忦栺夵惓埬偺嵦戰

係丏儌儞僩儖乕夛媍(1990)丂僗僀僗劅丂儌儞僩儖乕儗僐乕僪

俆丏孃楬夛媍(1993)丂

丂i. 晛媦孾敪丒娐嫬嫵堢丒 尋廋 (Capacity building)

丂ii.丂尗柧側棙梡乮儚僀僘儐乕僗乯

丂iii. 幖抧偺娗棟寁夋

丂iv.丂姳妰偺曐慡

俇丏僽儕僗儀儞夛媍(1996)丂僆乕僗僩儔儕傾

丂i. 嫑椶帒尮

丂ii. 惗懺妛揑側摿挜偲偦偺曄壔

丂iii. 幖抧偺宱嵪揑壙抣

丂iv. 抧堟廧柉嶲壛

丂(v. 娐嫬挕乛帺帯懱乛俶俧俷)丂亀儔儉僒乕儖忦栺戞俇夞掲栺崙夛媍偺婰榐亁

丂丂丂丂仠僔僊丒僠僪儕 僱僢僩儚乕僋

7丏僒儞儂僙夛媍(1999)丂僐僗僞儕僇劅 搑忋崙嵟弶偺儔儉僒乕儖COP

8丏僶儗儞僔傾夛媍(2002)丂僗儁僀儞

丂[寛媍1] Resolution 1: 21悽婭偺悈帒尮 劅 婱廳側乽扺悈乿

丂嘐丂幖抧嵞惗偺尨懃

丂丂丂仠恖岺幖抧偼帺慠幖抧偺戙彏偲偼側傜側偄

丂丂丂仠傑偢尰懚偡傞幖抧偺曐慡偑嵟桪愭

9丏僇儞僷儔夛媍(2005)丂僂僈儞僟劅 傾僼儕僇戝棨嵟弶偺儔儉僒乕儖COP

10丏徆尨夛媍(2008) 丂娯崙劅丂傾僕傾偱俀夞栚偺儔儉僒乕儖COP

11. 僽僇儗僗僩夛媍(2012) 儖乕儅僯傾劅 搶儓乕儘僢僷嵟弶偺儔儉僒乕儖COP

12.丂僾儞僞丒僨儖丒僄僗僥夛媍(2015) 僂儖僌傾僀劅 撿暷嵟弶偺儔儉僒乕儖COP

13.丂僪僶僀夛媍乮2018乯傾儔僽庱挿崙楢朚劅 傾僕傾抧堟俁夞栚丄拞搶嵟弶偺儔儉僒乕儖COP

14.丂??乮2021乯丂儔儉僒乕儖忦栺抋惗50廃擭

Part 嘪丏丂幖抧偺婡擻偲幖抧帒尮

侾丏幖抧偺婡擻乮暔棟揑僒乕價僗乯

丂1.1.丂抧壓悈丂挋憼乛攔弌

丂1.2.丂峖悈丒怹怘偺梷惂

丂1.3.丂懲愊暔傗桳奞暔幙偺曐帩

丂1.4.丂塰梴慺偺堐帩乛桳婡暔偺塣斃

丂1.5.丂杊攇掔傗杊晽椦

丂1.6.丂旝婥岓偺埨掕壔

丂1.7.丂悈偺桝憲丒忩壔

俀丏幖抧傪帒尮偲偟偰傒偨応崌偺棙梡曽朄

丂2.1. 怷椦帒尮

丂2.2.丂摦暔帒尮

丂2.3.丂嫏嬈帒尮

丂2.4.丂擾嬈

丂2.5.丂悈

丂2.6.丂娤岝

俁丏丂幖抧偺搚抧棙梡

丂丂3.1. 擾嬈

丂丂3.2. 嫏嬈乮嵧攟乯丂梴怋嫏嬈

丂丂3.3. 悈忋岎捠

係丏懏惈乮幖抧偺撈摿側懁柺乯

丂丂4.1. 惗暔懡條惈

丂丂4.2. 暥壔堚嶻

丂奺崙惌晎偵偲偭偰忦栺偵壛柨偡傞偙偲偺堄媊偼丠

丂1.3.1.丂搑忋崙偺僾儘僕僃僋僩傪巟墖偡傞婎嬥

丂1.3.2.丂愱栧壠廤抍偺攈尛

丂1.3.3.丂拠夘丒挷惍丒挷掆丂乮擇崙娫丒懡崙娫丒惌晎偲NGO丒惌晎撪乯

丂1.3.4.丂抧堟夛崌

亀悽奅幖抧偺擔亁乮枅擭2寧2擔亖儔儉僒乕儖忦栺偑嵦戰偝傟偨擔乯

丂2017擭偺僥乕儅偼乽幖抧偲嵭奞儕僗僋尭彮乿

嬌抂側婥徾忦審偵懳墳偡傞5偮偺幖抧僞僀僾:

1. 儅儞僌儘乕僽椦

丒墫悈偵懴惈偺偁傞庽栘丒燇栘

丒増娸偺愺奀堟偵惗堢丄戝晹暘偑擬懷丒垷擬懷抧堟

丒崻偑奀娸堟傪巟偊丄怹怘傪杊偖

丒儅儞僌儘乕僽椦偑1km憹偊傞偛偲偵崅挭偺崅偝傪50cm梷偊傞岠壥偑偁傞

丒戜晽乮僒僀僋儘儞丄僴儕働乕儞乯媦傃捗攇偺塭嬁傪娚榓

丒扽慺挋憼偺栶妱傪壥偨偡擬懷椦

丒1ha偺儅儞僌儘乕僽椦偼擭娫姺嶼偱15,161暷僪儖偺嵭奞杊彍婡擻傪傕偮

2. 僒儞僑徥

丒擬懷偺愺奀堟偵尒傜傟傞寴楽側峔憿

丂丂丂丂- 惗偒偰偄傞彫偝側僒儞僑億儕僾乮僒儞僑拵乯偵傛偭偰丄堦悽戙慜偑峔抸偟偨奜崪奿偺忋偵宍惉偝傟傞

丒慡奀梞惗暔偺25%偑惗妶

丒崅攇偵懳偡傞壂崌偺廳梫側娚徴懱偲偟偰摥偔

丂丂丂丂- 曐岇婡擻偼擭娫1ha摉偨傝33,556暷僪儖偵憡摉

丒斾妑揑彮妟偺搳帒偵懳偟偰愨戝側岠壥傪惗傓:

丂丂丂丂- 僶儖僶僪僗惣奀娸偺僼僅乕僋僗僩乕儞奀梞岞墍偱偼丄僒儞僑徥嵞惗偵偍偗傞擭娫100枩暷僪儖偺搳帒偵傛偭偰丄

丂丂丂丂丂棐偵傛傞懝奞傪2000枩僪儖尭彮偝偣傞偙偲偑弌棃偨丅

3. 壨愳偲斆棓尨

丒幹峴偡傞戝彫偺壨愳偵傛偭偰旍梹側斆棓尨偑懲愊偝傟傞

丒夵曄偝傟側偗傟偽丄撪晹偺屛徖孮僱僢僩儚乕僋偲偲傕偵丄嫄戝側梀悈抮偲偟偰婡擻偡傞

丒廤拞崑塉傗揝朇悈偺嵺偵偼丄峀偄抧堟偵悈傪暘嶶偟挋憼偡傞偙偲偑弌棃傞

丂丂丂丂- 壓棳堟傊偺塭嬁傪娚榓

丒摿偵搒巗嬤峹偱偼懡偔偺壨愳偑梡悈楬壔偟丄偙偆偄偭偨帺慠偺帯悈婡擻偑懝側傢傟偰偄傞

4. 撪棨僨儖僞

丒悈偑撪棨偺峀戝側暯抧偵偁傞屛偵棳傟崬傓傛偆側応崌偵撪棨僨儖僞偑宍惉偝傟傞

丒嬌抂偵姡憞偟偨抧堟偱偼丄偙偆偄偭偨婫愡揑側壨愳偑姳偽偮偱偁偭偰傕悈傪採嫙偟偰偔傟傞

丒儃僣儚僫偺僆僇僶儞僑丒僨儖僞偱偼枅擭儀儖僊乕偺崙搚偲摨偠柺愊偑姤悈偡傞

丂丂丂丂- 20枩摢偺戝宆歁擕椶偑惗懅

丂丂丂丂- 400庬偺栰惗捁椶

丂丂丂丂- 姡婫偺姳偽偮偵懳偡傞埨慡憰抲

5. 揇扽抧

丒悈暘偺懡偄搚抧偱丄怉暔堚懱偑姰慡偵偼暘夝偝傟偢偵懲愊偟挿偄擭寧傪偐偗偰宍惉偝傟傞

丂丂丂丂- 嵟戝偱偼30m偺怺偝偲側傞

丂丂丂丂- 幖尨乮崅憌幖尨傗掅憌幖尨側偳乯偲傕屇偽傟傞

丂丂丂丂- 抧昞偺 3%傪愯傔傞

丒拲栚偡傋偒帠幚: 揇扽抧偼悽奅拞偺怷椦傪崌傢偣偨検偺2攞埲忋偵傕媦傇扽慺傪挋憼偟偰偄傞:

丂丂丂丂- 婥岓曄摦偺塭嬁傪娚榓偡傞偨傔偵嬌傔偰廳梫

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂慜儁乕僕傊栠傞