Part嘥.丂僋僕儔偲僀儖僇

僔儘僫僈僗僋僕儔

丂 嫲棾俁摢暘傪忋夞傞巎忋嵟戝媺偺惗暔丅

丂曔妉婰榐忋偺嵟戝懱挿偼33.22倣丄懱廳250倲佀僝僂30摢偵旵揋丅

丂庻柦偼90乣100擭丅

僙儈僋僕儔

丂 梀塲帪懍傕抶偔丄怺偔愽傜側偄偺偱弶婜曔寏偺懳徾丅

丂擔杮偱傕屆幃曔寏偱偝偐傫偵妉傜傟偨丅僀僇丒僞僐傪岲傫偱曔怘丅

僀儚僔僋僕儔

丂 杒儓乕儘僢僷丄傾儖僛儞僠儞撿曽偺姦奀偵懡偄偑丄彫妢尨埲杒偺擔杮嬤奀偵傕

丂夞梀偟偰棃傞丅娐嫬偵晀姶偱摝偘懌偑嵟傕懍偄丅

僓僩僂僋僕儔

丂 摢晹偵釒丅暆侾倣丄挿偝俁乣係倣傕偺嫻昲傪帩偮丅

丂偢傫偖傝偟偨懱宆偵帡崌傢偢晀彿偱偟偽偟偽慡恎傪尰偟

丂奀忋偵崅乆偲僕儍儞僾偡傞丅

儈儞僋僋僕儔乮僐僀儚僔僋僕儔偲傕屇偽傟傞丅乯

丂 懱挿偼嵟戝偱傕10倣偲僸僎僋僕儔偺拞偱嵟傕彫偝偄丅

丂擏偵僋僕儔廘偑庛偄偺偱擔杮丄僲儖僂僃乕偱怘梡偵偝傟偰偒偨丅

儅僢僐僂僋僕儔

丂 懱挿偺俁暘偺侾傪愯傔傞敔宍偺嫄戝側摢奧撪偵偼戝検偺擼桘偑僗僩僢僋

丂偝傟偰偄傞丅

丂 岲暔偺僟僀僆僂僀僇傪捛偭偰1000倣傪墇偡怺奀傊愽悈丅

丂挵偵惗惉偡傞鋍乮傠偆乯忬偺棾煹崄乮傝傘偆偤傫偙偆乯偼崅壙側崄椏偲側傞丅

僔儍僠

丂僋僕儔丄傾僓儔僔丄儁儞僊儞傪曔怘丅悽奅拞偵峀偔暘晍

僉僞僩僢僋儕僋僕儔

丂 恖娫偺乽愒傫朧乿偵帡偨婄傪偟偰偄傞傾僇儃僂僋僕儔壢偺堦懏丅

丂杒懢暯梞偵暘晍丄擔杮嬤奀傊夞梀偡傞丅

僑儞僪僂僋僕儔

丂嬤奀偵孮梀偡傞億僺儏儔乕側僋僕儔丅榓壧嶳丄埳摛抧曽偱曔妉偝傟傞丅

僔儘僀儖僇

丂儀儖乕僈偲傕偄偄丄杒嬌奀偵惗懅丅

僶儞僪僂僀儖僇

丂儅僀儖僇壢偺戝宆庬偱崅摍側寍傪 墘偢傞悈懓娰偺僗僞乕丅

僀僢僇僋

丂杒昘梞偵暘晍丅

丂忋偁偛偺堦懳偺帟偺嵍懁偺帟偑丄摿偵僆僗偼捈宎10cm丄俁倣傕撍偒弌偡

丂偙偲偑偁傞丅

儅僀儖僇

丂 僀儖僇偺拞偱嵟傕憗偔塲偖丅

丂悽奅拞偺壏懷偵偡傒丄慏偲嫞塲偟偨傝偡傞梀傃岲偒丅

Part嘦. 曔寏偲斀曔寏

侾俋俈俀擭丂僗僩僢僋儂儖儉崙楢恖娫娐嫬夛媍

丂丂彜嬈曔寏嬛巭埬晜忋

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仾

丂丂愴憟偙偦嵟戝偺娐嫬攋夡乣儀僩僫儉愴憟丄暓偺妀幚尡

丂丂昻崲偙偦嵟戝偺娐嫬攋夡仺1992擭乮乽抧媴僒儈僢僩乿乯偵宲彸

丂丂嵎暿偙偦嵟戝偺娐嫬攋夡乣愭廧柉丄撿傾偺恖庬嵎暿惌嶔乮摉帪乯

仠擔杮惌晎戙昞抍

丂侾丏岞奞栤戣拞怱

丂丂丂悈枔丒PCB姵幰偺傒偵拲堄傪暐偭偰偄偨丅

丂俀丏僋僕儔嵳傝仺僸僢僺乕廤抍偲崅傪偔偔傝丄

丂丂偦偺屻偺NGO丒巗柉塣摦偺惙傝忋偑傝傪梊憐偱偒側偐偭偨丅

丂佀乽巀惉51vs 斀懳俁乮擔杮丒撿傾丒億儖僩僈儖乯乿丂

崙嵺曔寏埾堳夛乮俬倂俠乯偺幐攕

1945丂11寧丂楢崌崙憤巌椷晹乮俧俫俻乯丂偼乽怘椘晄懌傪娚榓偡傞偨傔乿

丂丂崙嵺曔寏忦栺傪庣傞偙偲傪忦審偵擔杮偺曔寏嵞奐傪嫋壜丅

1946丂乽崙嵺曔寏庢掲忦栺乿敪岠

丂仸嬈奅偺墖彆偱搶嫗偵乽寏椶尋媶強乿丂 愝棫

1948丂乽崙嵺曔寏埾堳夛乿愝棫

丂丂(International Whaling Committee)

丂丂仸悈嶻挕敪懌丄擔杮曔寏嫤夛傕抋惗丅

1951丂擔杮偑IWC壛柨

愴憟偲曔寏嶻嬈

丂愴帪拞偵擔杮偺曔寏曣慏偑摿愝嬻曣偵夵憰偝傟偨傝丄

僉儍僢僠儍乕儃乕僩偑孯梡娡掵偵梡偄傜傟偨丅攕愴屻偼

媡偵孯娡偑曔寏慏傊揮梡偝傟偨丅

丂嫑棆掵偐傜嫑棆傪敪幩偡傞僗儘乕僾偑曔傜偊傜傟偨

僋僕儔傪庢傝崬傓偺偵搒崌偑椙偐偭偨丅

丂丂丂丂丂丂丂媿擏丄嫑擏偺抣壓偘

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亄

丂丂丂丂丂丂丂丂儓乕儘僢僷偺习掇剌

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂寏桘佀怉暔桘帀傊

1952丂杒梞嫏嬈10擭傇傝偵嵞奐

丂偟偐偟偙偺偲偒偡偱偵撿昘梞偺僋僕儔帒尮偵偐偘傝

丂慜擭丄栚昗偺40亾偟偐曔妉偱偒側偐偭偨丅

丂乮杒梞曔寏偼撿昘梞曔寏偺僐僗僩偺俆暘偺侾偱偡傓乯

1952丂俬倂俠偱乽杒梞僔儘僫僈僗僋僕儔偺俆擭娫慡柺嬛嫏乿

丂丂丂丂丂仌乽杒敿媴偺僓僩僂僋僕儔偺嬛妉乿寛掕

丂丂偟偐偟丄擔杮偼乽帋尡憖嬈乿偲偄偆柤栚偱杒梞曔寏宲懕丅

丂亖乽嫏妉搘椡検偺扨埵摉偨傝嫏妉検乿

摉帪偡偱偵僋僕儔偑曔傜偊偵偔偔側偭偨偙偲傪擣傔偰偄偨偑丄

丂丂乽僋僕儔偑摝偘傞偺偑忋庤偵側偭偨偐傜乿丠

丂丂丂丂丂丂丂丂丂仾

丂丂傾儊儕僇惗傑傟偺NGO乽抧媴偺桭乿

丂丂僶儞僋乕僶乕惗傑傟偺NGO乽僌儕乕儞僺乕僗乿

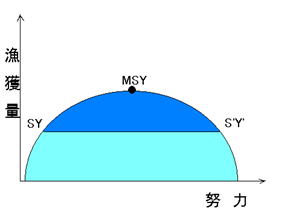

乮嵟戝堐帩壜擻嫏妉検偲傕乯

惗暔帒尮傪尭傜偝偢偵摼傜傟傞嵟戝尷偺廂妌丅

丂屄懱悢亊憹壛棪偑嵟戝偲側傞傕偭偲傕岠棪揑側億僀儞僩偱丄

捠忢偼娐嫬廂梕椡偺敿暘偺屄懱悢偲偝傟傞丅

丂偙偺屄懱悢儗儀儖傪曐偪丄憹壛暘偩偗傪廂妌偡傟偽丄

帒尮偺嵞惗擻椡傪挻偊側偄尷搙偱嵟戝尷偺廂妌傪懕偗傞偙偲偑偱偒傞丅

丂偁傞惗暔偑惗妶帒尮偺朙晉側怴偟偄惗懅抧偵擖傝崬傫偩帪偵偼丄

婔壗媺悢揑側憹壛偑傒傜傟傞偑丄偦偺憹壛棪偼弶婜偑嵟傕崅偔丄

屄懱悢乮帒尮検乯偑憹壛偡傞偵廬偭偰掅壓偟丄娐嫬廂梕椡偵払偡傞偲丄

屄懱悢偼嵟戝偲側傞偑憹壛棪偼0偲側傞丄偲偄偆棟榑偵婎偯偔丅

丂庡偵僋僕儔傪娷傓悈嶻帒尮傪懳徾偵彜嬈栚揑偺奣擮偲偟偰敪揥偟丄

嫏嬈傗庪椔側偳偺揤慠帒尮偩偗偱偼側偔椦嬈丒擾嬈惗嶻偵傕妶梡偝傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慜儁乕僕偵栠傞